هذا العنوان كان من العناوين المقترحة لروايتي “آخر حقول التبغ” والرواية انقدحت فكرتها بسبب قلادة جدتي، فعندما سألتها أخبرتني أن القلادة هي كل ما خرجت به من زراعتها للتبغ، لقد ابتاع جدي من عوائد التبغ البلاد، والماشية، والخيرات، ولم تحصل جدتي إلا على قلادة ظفار.

لقد كانت تحكي لي عن العناء الذي لحق بها أثناء الزراعة، والقطف، والتجفيف، وكانت تصف ورقة التبغ بأنها مثل أذن الفيل!

أيضا جدي شهوان خال والدي كان يزرع التبغ، ويذكر أن أهله من قبل زرعوه، وأنه بدأ يدخن وهو في السادسة، وكان يذكر كل الأحداث التي حدثت أيام حظر زراعة التبغ، وفرق الطوارف التي كانت تمر على القرى لتدمر مزارع التبغ.

أجدادي زرعوا التبغ، وكان التبغ من شجر المكان، مثله مثل الحنطة والدخن.

وأتذكر نقاشا بيني وبين الشاعر الجميل عبد اللطيف بن يوسف عندما تحدث عن قصص التبغ في البودكاست الرائع نشوار ، حيث نقل عن أحد المصادر أن التبغ كان شيئا دخيلا علينا، فأخبرته أن أجدادي زرعوه، وكانوا يدخنونه، وكانت بعض القبائل في الجنوب تفتخر بصناعة الغلايين، وكانت تزينها بالفضة.

أغرب ما عرفته عن تبغنا المحلي أنه كان يتم تصديره عبر القوافل إلى الخارج عبر ميناء القنفذة.

في معرض الكتاب الأخير في الرياض تحدثت مع الكاتب إبراهيم المكرمي حول الرواية، وذكر لي أن الباحث والمؤرخ الدكتور محمد آل زلفة سبق وذكر في أحد كتبه أنه أثير الحديث عن التبغ المحلي في مجلس الشورى قبل عقود طويلة وعن كونه ثروة وطنية لا بد من استغلالها، ولم أقف حتى الآن على المصدر.

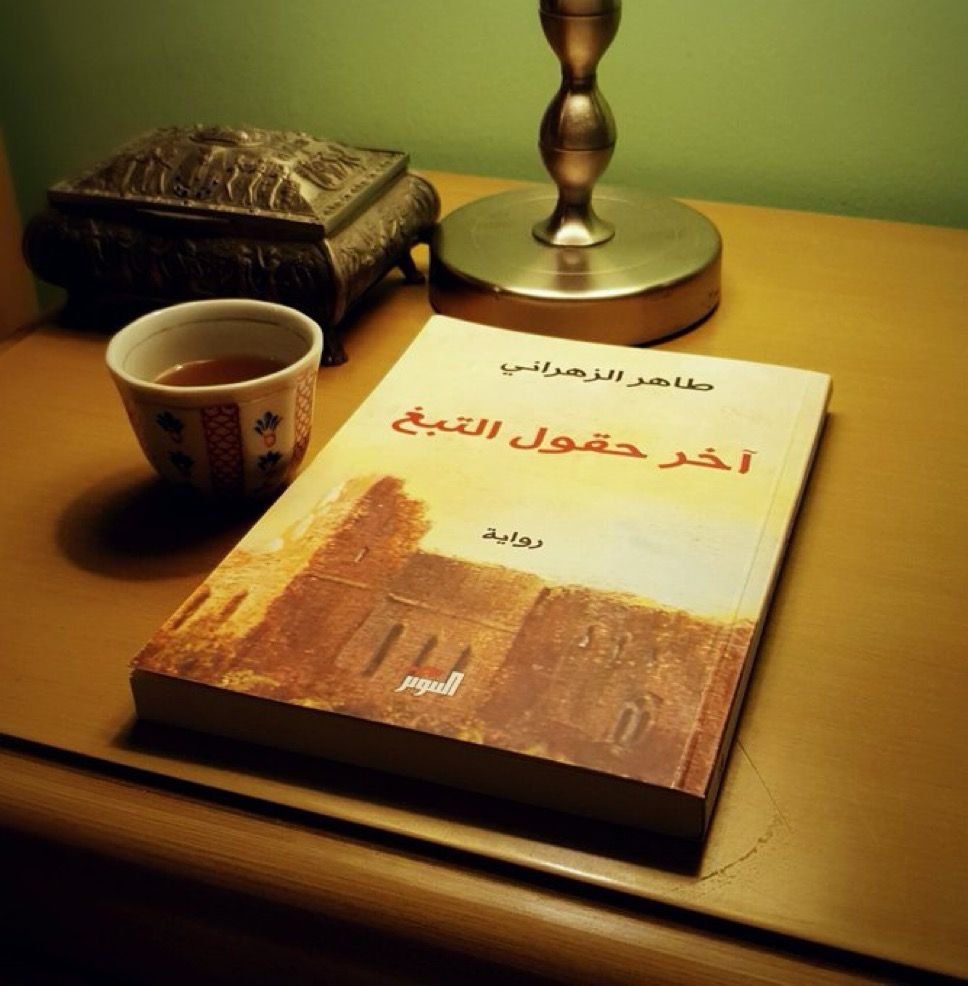

نعود للحديث عن الرواية، بالنسبة لي تقع أهمية هذه الرواية في الأسلوب، بعيدا عن فكرة الرواية وتناولها، في هذا العمل شعرت أن الأسلوب الذي كتبت به هو ما أبحث عنه، فأنا منذ أكثر من عقدين وأنا أتأمل تجربتي بنوع من الريبة والشك، أريد أن أصل لطريقة ما، لأسلوب يخصني، وأزعم أنني في هذه الرواية وصلت له، هل الرواية فاشلة، ناجحة في معايير البعض؟ هذا لا يهمني صدقا، ما أبهجني في هذا العمل، هو الوقوف على شيء كنت أبحث عنه منذ سنوات طويلة ووجدته، المفارقة أنني توقفت بعد ذلك عن كتابة الرواية، هل هي نشوة الوصول، أم هناك أسباب أخرى، لا أدري.

*الصورة بعدسة الحبيب عبدالعزيز الغامدي رحمه الله.

كالمعتاد مدون خفيفة جميلة وثرية

سعيد بمروك فاطمة.